皆さんはこのように感じたことはありませんか。

日常の緊張やイライラを和らげて、心を落ち着かせたい

寝つきが悪くて夜中に何度も目が覚める…ぐっすり眠りたい。

一般的に、ピラティスは自律神経が整うと言われていますが、ピラティス初心者さんは「結局どこから始めればよいか分からない」と最初の一歩でつまづき、挫折してしまうケースが非常に多いです。

私もかつて、パニック障害で自律神経の乱れに苦しんだ一人です。発作が起こるたび息苦しくて、本当に辛かった。病院で適切な処置を受けながらも、日々の生活の中にピラティスを取り入れることで自律神経の乱れを整えてきた経験があります。ピラティスは自律神経を整える効果があると科学的に証明されている確かなメソッドです。

この記事では、“自律神経を整えたいピラティス初心者さん”が迷わずに行動できるように、自律神経を整えるための2つのメソッド 「呼吸方法」と「ピラティス動作(セルフケア)」について詳しく解説してきます。

この記事を読めば、「ピラティスで自律神経が整う理由」と、「厳選された“2つ”のセルフケアの具体的方法」が理解できます。自律神経の乱れに悩んでいる方はぜひ最後までお読みいただき、あなたの生活に役立ててください。

交感神経⇔副交感神経とは?自律神経バランス調整の基本メカニズム

交感神経と副交感神経 |メカニズムについて解説

交感神経とは?|活動モードのメリットとメカニズム

・緊急時や運動時に心臓を速く動かし、全身にすばやく血液を送る

・集中力や判断力を高め、すぐに行動できる状態を作る

・エネルギーを素早く消費し、瞬発的なパワーを発揮しやすくする

交感神経とは、いざというときに全身をフルパワーで活動させる“エンジン”のような役割を果たしています。脊髄の胸髄~腰髄(Th1~L2 脊髄節)から起始し、全身の臓器に広く分布する自律神経系の一部であり、主に「闘争‐逃走反応(fight or flight response」と呼ばれる緊急時の身体反応を司ります。

副交感神経とは?| 回復モードのメリットとメカニズム

・心拍をゆっくりにしてリラックス状態を作り、疲労回復を促す

・消化や吸収を助け、体に栄養をしっかり取り込む

・眠りや休息をスムーズにし、心身のメンテナンスをサポートする

副交感神経とは、疲れた体や心を“お休みモード”に切り替えるスイッチのようなものです。脳幹の延髄や中脳(特に迷走神経核)および仙髄(S2~S4)の脊髄側角から起始し、迷走神経(第10脳神経)や骨盤内臓神経を介して全身の臓器に広く分布します。主に「休息・回復(rest and digest response)」と呼ばれる身体反応を司ります。

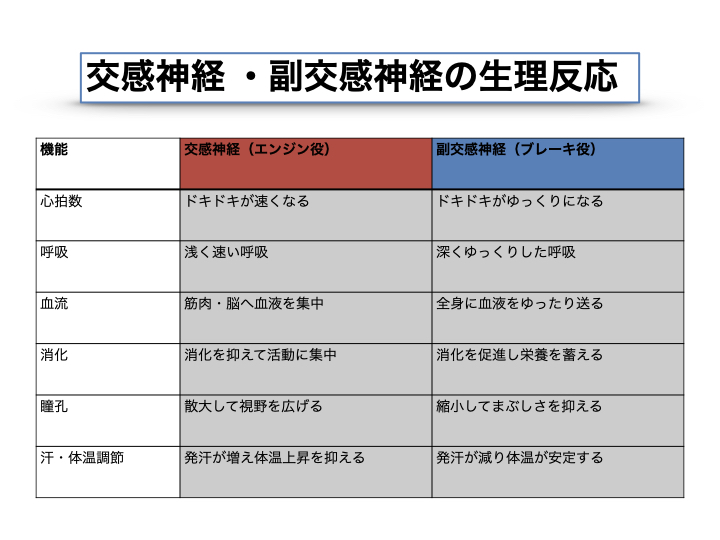

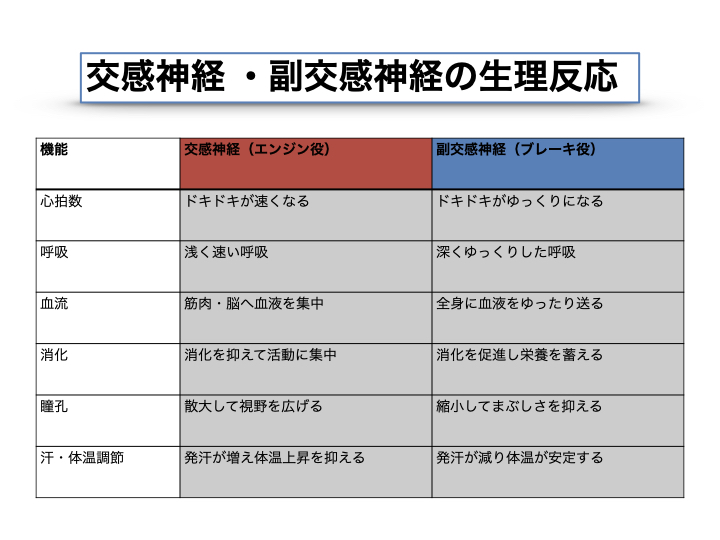

下の比較表を参考にすると、交感神経と副交感神経が身体に与える影響を理解できます。交感神経はエンジン役、副交感神経はブレーキ役として機能しています。

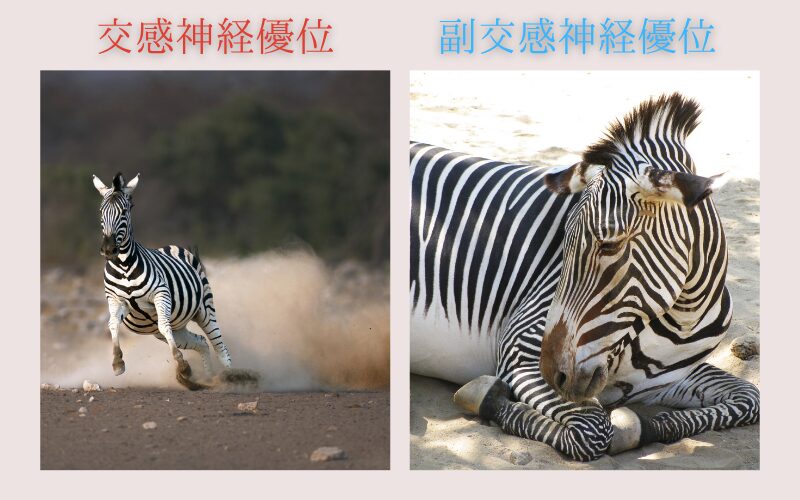

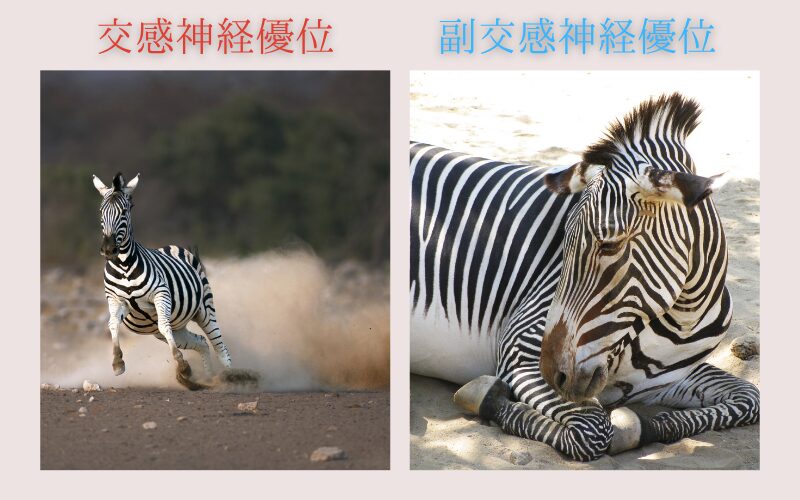

シマウマを例に考えてみましょう。シマウマがライオンから逃げる状況を想像してください。交感神経が活性化し、心身を奮い立たせます。心拍数と呼吸は速くなり、筋肉や脳神経へ酸素をたくさん送り込みます。内臓の消化機能は抑えられ、身体活動のために血液を集中させます。瞳孔は広がり敵の動きを素早く察知。汗もかくでしょう。発汗が増え体温上昇が抑えられ、身体がフルパワーで活動できる時間を増やします。

次に、シマウマがリラックスしている状況を想像してください。副交感神経が活性化し、心身をリラックスさせます。心拍数と呼吸はゆっくりになり全身に血液を循環させます。内臓に血液が集中することで食べ物の消化を促進し、身体に栄養を蓄えます。瞳孔は縮小し眩しさを抑えます。発汗も減少し、体温も安定させるでしょう。

私たち人間も同じようなことが、体の中で日々起こっています。交感神経や副交感神経が適切に調整されることで、心身のバランスが保たれます。次は、うつ病・パニック障害・PTSDで起きる自律神経の乱れについて解説してきます。

うつ・パニック障害・PTSDで起きる自律神経の乱れ

体が重い、眠りが浅い、なんだか気持ちが乗らない。このように感じたことはありませんか。うつ病・パニック障害・PTSDに罹患してしまうと、“自律神経のバランス”が崩れやすくなり、常に緊張状態が続きやすくなります。

下記にうつ病・パニック障害・PTSDに関する信頼性の高い研究結果をまとめます。

■ うつ病の場合

うつ病の人は、心臓のドキドキの間隔にばらつきが少なくなる「心拍変動の減少」が起こりやすく、同時に緊張度を示すLF/HF比という数字が高くなることがわかっています(※1,2)。

■ パニック障害の場合

パニック障害を持つ人も同じように、ドキドキのリズムの変化が少なくなり、緊張が続きやすい状態が繰り返し確認されています(※3)。

■ PTSDの場合

PTSDの人でも、心拍変動が小さくなり、交感神経(緊張モード)が優位になる傾向が高いことが報告されています(※4)。

うつ病・パニック障害・PTSDで共通して言えることは、「“心拍のゆらぎ”(心拍リズムの変化量)が少なく、“緊張度を示すLF/HF比”が高くなっている」ということです。心拍のリズムがいつも同じパターンだと、心臓の“休むすき間” がありません。たとえ脈拍の数字が速くなくても、ドキドキの間隔が規則正しすぎると、体はずっと緊張したまま休めない状態となってしまいます。

その結果、体は常に「交感神経優位の状態」が続き、食べたものを消化したり、疲れた筋肉を修復したりする“心身を休めるための仕事”がなく、疲れが抜けにくくなるのです。

私自身もパニック障害になった経験があります。急に息苦しさがきますし、喉がキューッと狭くなり怖い思いをしました。心臓もずっとバクバクとした感覚でしたね。どんなにリラックスしようとしてもできないのです。こんなことが続くなんて耐えられないと、わらにもすがる気持ちで心療内科に受診し適切な処置を受けた経験があります。

このような状況に陥らないためにも、日頃のセルフケアが大切になってきます。次の項目では、日常の中で自律神経を整えるための方法をまとめました。自律神経を整えたい方はぜひ最後までお読みください。

深く、ゆっくり鼻呼吸でリラックス:副交感神経を優位にする呼吸法

“鼻呼吸”が副交感神経を活性化させる

“鼻呼吸”は副交感神経を活性化させる呼吸法です。Watso et al. (2023)(※5)の研究では、口呼吸と鼻呼吸を比較した場合、「副交感神経の活動指標であるHF-HRV(高周波成分)が有意に増加し、同時に拡張期血圧が低下した」と報告しています。

鼻呼吸を行うと、このHF-HRV(高周波成分)が増えることで、心臓の拍動が一定になりすぎず、変化しやすくなります。そして、息を吐くことによりゆっくりとした心拍リズムを作り出すことができ、緊張状態からリラックスへと切り替わっていきます。

副交感神経をさらに活性化させるための「4-6呼吸」とは?

“4秒吸って、6秒息を吐く”このような呼吸法も、副交感神経を優位にする呼吸法として確かなエビデンスがあります。Laborde, S., Mosley, E., & Thayer, J. F. (2022)の研究では「1分間に約6回のペース呼吸」が副交感神経の働き(HF-HRV)を増やし、交感神経優位を示すLF/HF比を下げることが明らかになっています。(※6)

さらに、Van Diest, I., Verstappen, K., Aubert, A. E., Widjaja, D., Vansteenwegen, D., & Vlemincx, E. (2014).の実験結果によると、「息を吸う:息を吐く」の割合を「1:2」にすることで、副交感神経を優位にしてリラックス効果を高めることが示されました。(※7)

これら2つのエビデンスを統合すると下記のようになります。

【4-6呼吸の実践方法】

・4秒鼻から息を吸って、6秒口から息を吐く

・1分間に約6回のペースで呼吸を行う

この呼吸法を行うことで、心と体がリラックスモードに切り替わりやすくなります。緊張していると感じたとき、ぐっすりと眠りにつきたいときなど、日常のちょっとしたタイミングで取り入れてみましょう。

ピラティスの基本として胸式呼吸が挙げられます。胸式呼吸は体幹の安定性を高め、動きの質を大幅に高めてくれます。胸式呼吸に4-6呼吸を合わせることで、体幹の安定性を高めつつ、副交感神経を優位にすることができます。この動画では膝立ちで行っていますが、読者の皆様は椅子や床に座ったリラックスした姿勢で行ってみてください。

自律神経を整える!脊柱の柔軟性を高めるセルフケア3選

背骨の柔軟性が自律神経を整える

ピラティスは脊柱の柔軟性を高めることも得意なエクササイズです。ある腰痛患者を対象とした研究において「背骨の柔軟性低下がHF-HRV(副交感神経指標)低下と交感神経優位化に関連する」と報告されました(※8)。

自律神経を整えるために私たちができることとして、脊柱の柔軟性を高めるケアが有効だと示されたことは非常に有り難い研究結果ですね。不調があるときには専門医の診察を受けることが大前提ですが、“背骨を柔らかくするセルフケア”を日常に取り入れることで自律神経を自ら整えていくことも可能です。

背骨の柔らかさを取り戻す “セルフケア3選”

ここでは、ピラティス初心者さんでも行いやすい“セルフケア3選”をご紹介します。ローリング、スワン、マーメイドといったエクササイズの特徴として、“背骨を柔軟にするための要素が多く含まれている”ということが挙げられます。

背骨を柔軟に整える秘訣は、“色々な方向に背骨を動かすこと” この考え方が非常に大切です。「曲げる・反らす・傾ける・ねじる」といったすべての要素が組み込まれているセルフケア(ピラティスエクササイズ)を3つに厳選しました。日頃の自律神経ケアとしてぜひお役立てください。

まとめ

交感神経は“エンジン”、副交感神経は“お休みスイッチ”。この切り替えが乱れてしまうと、自律神経が整いにくくなります。うつ病・パニック障害・PTSDは、「心拍のリズムに変化がなくなり、“緊張度を示すLF/HF比”が高いまま」という特徴があります。

「なんだか疲れが取れない。」「些細なことでイライラしてしまう。」そのような方は自律神経の乱れを疑ってみてください。

・4-6呼吸の実践(4秒鼻から息を吸って、6秒口から息を吐く)

・寝る前などにセルフケア(ローリング・スワン・マーメイド)を取り入れる

この小さな習慣が、自律神経のバランスを取り戻す第一歩になります。まずは今日から3分間チャレンジしてみましょう。自分の生活リズムを考慮して、どこなら続けやすいかを考えてみることも大切ですね。

ここまでお読み頂きありがとうございました。

参考文献:

※1)Kemp, A. H., Quintana, D. S., Gray, M. A., Felmingham, K. L., Brown, K., & Gatt, J. M. (2010). Impact of depression and antidepressant treatment on heart rate variability: A review and meta‐analysis. Biological Psychiatry, 67(11), 1067–1074.

※2)Koenig, J., Kemp, A. H., Beauchaine, T. P., Thayer, J. F., & Kaess, M. (2016). Depression and reduced heart rate variability: A meta‐analysis and review of the literature. Psychological Medicine, 46(13), 3009–3020.

※3)Chalmers, J. A., Quintana, D. S., Abbott, M. J.-A., & Kemp, A. H. (2014). Anxiety disorders are associated with reduced heart rate variability: A meta‐analysis. Frontiers in Psychiatry, 5, 80.

※4)Schneider, S. M., & Schwerdtfeger, A. R. (2020). Autonomic dysfunction in posttraumatic stress disorder indexed by heart rate variability: A meta‐analysis. Clinical Psychology Review, 78, 101831.※5)Watso, J. C., Cuba, J. N., Boutwell, S. L., Moss, J. E., Bowerfind, A. K., Fernandez, I. M., Cassette, J. M., May, A. M., & Kirk, K. F. (2023). Acute nasal breathing lowers diastolic blood pressure and increases parasympathetic contributions to heart rate variability in young adults. American Journal of Physiology–Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 325(6), R797–R808.

※6)Laborde, S., Mosley, E., & Thayer, J. F. (2022). Effects of voluntary slow breathing on heart rate and heart rate variability: A systematic review and a meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 138, 104711.

※7)Van Diest, I., Verstappen, K., Aubert, A. E., Widjaja, D., Vansteenwegen, D., & Vlemincx, E. (2014). Inhalation/Exhalation ratio modulates the effect of slow breathing on heart rate variability and relaxation. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 39(3–4), 171–180.

※8)Bandeira, P. M., Reis, F. J. J., Sequeira, V. C. C., Chaves, A. C. S., Fernandes, O., Jr., & Arruda-Sanchez, T. (2021). Heart rate variability in patients with low back pain: a systematic review. Scandinavian Journal of Pain, 21(3), 426–433. PMID: 33930261参考図書:

自律神経の科学「身体が整う」とはどういうことか 著:鈴木郁子 BLUE BACKS